Предельное состояние технически систем. Классы систем и траектории их развития.

Кудрявцев А.В.

ноябрь 2020

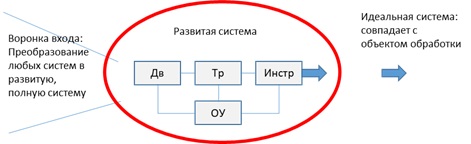

Понятие предельно развитой, или «идеальной» системы в ТРИЗ справедливо является одним из центральных теоретических конструктов. Оно определяет конечную точку развития технических систем, задает вектор их развития. Сейчас оно представляется как единый общий финал совершенствования для любых технических систем. Вместе с единой структурно-компонентной четырехэлементной моделью описания развитой системы, оно задает достаточно строгий и во многом однозначный коридор развития для техники.

рис 1

Такое представления не всегда удобно накладывается на действительность. Кроме того, оно порой приводит к тому, что для примеров развития начинают подбирать только такие, которые соответствуют именно этой схеме.

Мы считаем, что требуется рассмотреть возможные альтернативы этой схеме, заново увидеть как возможные и оптимальные варианты представления структур компонентов и структур систем в среднем звене, так и более детально исследовать понятие самой идеальной системы.

В своем докладе мы остановимся именно на поиске путей описания возможных вариантов разнообразных идеальных систем.

Понятие идеальности входило в ТРИЗ постепенно. История его формирования важна для понимания возможных путей его дальнейшего развития.

В первой базовой работе Альтшуллера и Шапиро, в 1956 году понятие идеальности еще не встречается. Впервые его можно увидеть в статье «Изгнание шестикрылого серафима», написанной в 1959 году. Там, в тексте алгоритма, предлагаемого изобретателям, появился пункт 2 «Представить себе идеальный конечный вариант».

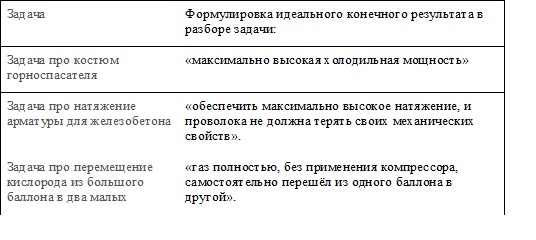

В книге 1961 года «Как научиться изобретать» Генрих Саулович Альтшуллер также упоминает понятие идеального конечного результата, но трактует его еще довольно расплывчато. Об этом можно судить по тем формулировкам, которые он приводит при разборах задач:

Можно видеть, что процесс формирования сути идеальности еще идет, пока это скорее желания улучшений, выраженные в свободной форме. Только в третьей задаче появляется требование самостоятельного выполнения действия, которое можно трактовать как предтечу современного обязательного условия – объект что-то должен сделать «самостоятельно», «сам».

В 1962 году появляется книга Станислава Корнеева «Алгебра и гармония. На пути к идеальной машине». В ней Корнеев рассказывает о методе Альтшуллера. И там же мы впервые можем видеть достаточно подробное описание идеальной машины. Приведу цитату немалой длины, но в ней, по-моему важно всё:

«Появившись на свет", машины не остаются неизменными. Одна из главных тенденций развития машин - быстрое увеличение размеров. Иногда действует противоположная тенденция - стремление к уменьшению размеров.

Вообще говоря, тенденций много, и они различны. Однако в конечном счете все эти тенденции "нацелены" в одну точку, которую можно условно назвать "идеальной машиной". Основное признаки "идеальной машины" состоят в следующем:

- вес, объем и площадь объекта, с которым машина работает (то есть транспортирует, обрабатывает и т. п.), совпадают или почти совпадают с весом, объемом и площадью самой машины;

- все части "идеальной машины" все время выполняют полезную работу в полную меру своих расчетных возможностей.

Машины существуют не "сами по себе": они созданы для выполнения той или иной работы. Чем меньше в машине обслуживающих частей, тем ближе машина к идеальной. Рассмотрим в качестве примера самолет. Крылья, шасси, хвостовое оперение - все это нужно для того, чтобы поднять в воздух людей и груз. Если зачеркнуть лишнее, останется летающая кабина. К этому идеалу и стремятся, проектируя самолеты с большой кабиной и относительно небольшими "обслуживающими" частями».

С. Корнеев «Алгебра и гармония. На пути к идеальной машине» 1962

А вот книга Г.С. Альтшуллера «Алгоритм изобретения» 1969 год.

Глава Идеальная машина.

«Каждая машина стремится к определенному идеалу и развивается, так сказать, по своей линии. Но в конечном счете эти линии сходятся в одну точку - подобно тому, как сходятся у полюса меридианы. «Полюсом» для всех линий развития является «идеальная машина». «Идеальная машина» - это условный эталон, обладающий следующими особенностями: вес, объем и площадь объекта, с которым машина работает (то есть транспортирует, обрабатывает, и т. п.), совпадают или почти совпадают с весом, объемом и площадью самой машины. Машина не самоцель, она только средство для выполнения определенной работы. Например, вертолет предназначен для перевозки пассажиров и грузов. При этом мы вынуждены - именно вынуждены! - «возить» и сам вертолет. Понятно, что вертолет будет тем «идеальнее», чем меньше окажется его собственный вес (при условии, что другие качества не ухудшатся). Идеальный вертолет состоял бы из одной только пассажирской кабины, способной перемещаться с такой скоростью, с какой ее «возит» вертолет. И еще одна особенность идеальной машины: все ее части все время выполняют полезную работу в полную меру своих расчетных возможностей».

Видим полное единство взглядов на понятие идеальной системы. Здесь важно то, что оно, это понятие, тесно связано с объектом обработки, его особенностями.

В книге «Творчество как точная наука» 1977 года Г,С Альтшуллер возвращается к понятию идеальности. В этой работе фиксируется понимание идеальной системы, ставшее общепринятым в ТРИЗ сегодня.

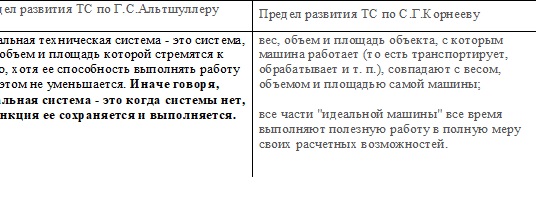

«Идеальная техническая система - это система, вес, объем и площадь которой стремятся к нулю, хотя ее способность выполнять работу при этом не уменьшается. Иначе говоря, идеальная система - это когда системы нет, а функция ее сохраняется и выполняется.»

Видим, что произошло принципиально важное изменение – будущее системы перестало быть связано с объектом обработки. Это позволило упростить понятие, сделать его более чеканным.

Зафиксируем возникшее отличие.

Генрих Саулович тем не менее пытается объяснить явно видный тренд на рост габаритов отдельных систем:

«Несмотря на очевидность понятия «идеальная техническая система», существует определенный парадокс: реальные системы становятся все более крупноразмерными и тяжелыми. Увеличиваются размеры и вес самолетов, танкеров, автомобилей и т. д. Парадокс этот объясняется тем, что высвобожденные при совершенствовании системы резервы направляются на увеличение ее размеров и, главное, повышение рабочих параметров. Первые автомобили имели скорость 15--20 км/ч. Если бы эта скорость не увеличивалась, постепенно появились бы автомобили, намного более легкие и компактные с той же прочностью и комфортабельностью. Однако каждое усовершенствование в автомобиле (использование более прочных материалов, повышение к. л. д. двигателя и т. д.) направлялось на увеличение скорости автомобиля и того, что «обслуживает» эту скорость (мощная тормозная система, прочный кузов, усиленная амортизация). Чтобы наглядно увидеть возрастание степени идеальности автомобиля, надо сравнить современный автомобиль со старым рекордным автомобилем, имевшим ту же скорость (на той же дистанции). Видимый вторичный процесс (рост скорости, мощностей, тоннажа и т. д.) маскирует первичный процесс увеличения степени идеальности технической системы. Но при решении изобретательских задач необходимо ориентироваться именно на увеличение степени идеальности - это надежный критерий для корректировки задачи и оценки полученного ответа.» Г.С. Альтшуллер 1977.

Не будем детально разбирать это объяснение, скажем только, что направление высвобожденных ресурсов на дальнейшее развитие конечно же идет, но оно в общем не требует роста физических характеристик. Конечно, дело в ином – в том что объяснялось ранее, в росте удельных характеристик идеальности.

Почему мы так подробно остановились на описании этих внешне не очень важных различий? Дело в том, что у идеальной машины по Станиславу Георгиевичу Корнееву могут быть ненулевые физические характеристики. Она должна повторять некоторые характерные параметры объекта, соответствовать ему. Это может привести к тому, что будущее разных систем может выглядеть по разному.

Так, представим себе, например систему жизнеобеспечения водолаза. Конечно же она должна быть максимально компактной, в пределе не должна потреблять энергию, не отвлекать человека на управление собой. Но функционировать она должна долго, говоря упрощенно – бесконечно долго, никак не меньше чем на протяжении всей жизни человека. А если эта система еще и должна защищать человека от высокого давления на глубине, то ее объем должен в пределе совпадать с объемом человека.

Идеальная система для обработки сырья должна, наоборот, в пределе мгновенно вытащить требуемый компонент из окружающего пространства – а значит в потенциале она должна быть везде, где есть это сырье. Конечно же она не должна тратить энергию, не требовать затрат ресурсов на управление. Ее масса стремится к нулю, но объем ее стремится к бесконечности, поскольку она должна сразу же обрабатывать весь возможный объем сырья, полезного ископаемого. Понятно, что это требование именно к предельному состоянию объекта.

Рассмотрим такой класс систем, как тренажеры, игровые или спортивные системы. Конечно же они должны быть компактны, должны не потреблять энергии, но сложность управления ими не стремится к нулю. Наоборот, она стремится либо к бесконечности, либо опять таки должна остановиться на некоей условной единице, характеризующей предельные возможности человека.

Таким образом, мы можем предположить, что системы, имеющие различные функции, могут развиваться, имея в пределе различные конфигурации обобщенных параметров.

Сегодня есть наработки, в которых используется для описания предельного будущего четыре таких обобщенных параметра: размер, время, сложность управления и энергозатратность. Каждый из них может стремиться в пределе развития либо к нулю, либо к бесконечности. В более сложных преставлениях технические системы могут стремиться к некоей условной единице, характеризующей человека. Но конечно же оптимальный перечень обобщенных параметров развития, достаточный и удобный для описания разных классов техники, еще предстоит выявить.

Тем не менее можно ввести понятие Моделей предельного развития, различающихся для определенных типов технических систем. Определим это понятие так:

МПР - это представление предела развития класса технических систем, объединенных общностью типов обрабатываемых объектов и функцией их обработки, выраженное через совокупность пределов развития основных параметров, характеризующих эти ТС.

Таким образом, появляется гипотеза, согласно которой будущее системы задается не однозначным для всей техники образом, а может представлять собой ряд различных предельных моделей.

2.

Рассмотрим модель развитой технической системы. Наиболее удобно с ее помощью описываются машины, устройства для силового воздействия. Собственно, Маркс и представлял трехэлементного прародителя этой схемы именно как обобщенную схему развитого машинного устройства, включающего в себя машину-двигатель, трансмиссию и машину - орудие.

Приборы, статические конструкции, даже некоторые энергетические системы и еще многое иное с трудом располагается на этом ложе, порой становящимся для систем буквально прокрустовым.

Рассмотрим такой обобщенный класс систем, как усилители. Он объединяет различные технические системы. Например телескоп – на уровне принципа действия он представляет из себя собирающую систему – концентратор. Похожим образом работает и такая энергетическая машина как ветряк. Обе системы можно отнести к «усилителям – концентраторам» и оказывается, в развитии этих двух далеких друг от друга систем просматриваются общие закономерности.

Совсем иные тренды развития у «усилителей – повторителей», таких как транзистор или вентиль, стоящий на гидравлической магистрали. И свои тренды у «усилителей – аккумуляторов», объединяющих дозиметры и плотины гидроэлектростанций.

Сведение всех этих различных систем к единому образу и единой линии развития не всегда удобно и самое главное – очень огрубляет нашу картину развития техники, не позволяет повысить точность прогнозов.

Нужно искать новые термины для представления внутреннего состава систем, новые схемы их организации в системы.

Конечно, предлагаемый путь значительно усложнит картину развития техники. Полагаю, также как при переходе от мирной картины атома, где вокруг ядра вращается электрон к современной физике элементарных частиц с многообразием составляющих.

Что нам даст разнообразие, альтернативность линий развития ТС? Возможность вычленять более точные тренды развития каждого из таких классов техники, а значит возможность построить систему закономерностей со значительно более высоким прогностическим уровнем.

3

Вернемся к простой модели предельного развития технической системы, которую в ТРИЗ используют как некий образ, помогающий представить себе стремление к идеальности. Это соотношение пользы, полезной функциональности к затратам. При этом обычно предполагается, что функции системы заданы заранее, интуитивно понятны.

В настоящее время этого становится недостаточно. Уже важен не сам факт того, что надо какую-то функцию выполнить идеально. Важно понять, что такое идеальный набор функций, которые имеет смысл выполнять в контексте конкретного общего дела, общей главной функции. Что такое функциональная полнота объекта? Этого мы сегодня до конца не понимаем. Но видно, что роль главной функции объекта, как объединяющей в себе весь комплекс действий, предельной, обеспечивающей целостность - становится все более важной.

Когда мы говорим, что расходы на выполнение функций снижаются, понимаем ли мы, по какой траектории идет это снижение для систем разных типов? Сжимаются ли они как физическое тело, либо падают их энергетические затраты, длительность выполнения или сложность управления?

Все это важно понимать и принимать во внимание, чтобы двигаться в требуемом направлении. Как описать идеальный дом? Сколько и каких функций он должен реализовывать, какие виды трат при этом надо минимизировать?

Сплошные вопросы. И отвечать на них надо. («и не когда-нибудь, а сейчас» J )

У Генриха Сауловича Альтшуллера была интересная фраза. Когда ему кто-то указал на сложность построенной логической конструкции он ответил (цитирую по памяти, но близко к оригиналу): Сложно? Да, сложно. А мир вообще сложен.

Повторим эту фразу и мы.

Выводы:

- технические системы не представляют из себя общую массу объектов, развивающихся в едином направлении, а могут быть сгруппированы в ряд классов, отличающихся векторами своего развития;

- предел развития ТС может быть выявлен через изучение, исследование предельных характеристик объекта ее воздействия и требований к выполняемой операции;

- предел развития технической системы может быть конструктивно описан не через одну интегральную характеристику, а с помощью комплекса частных характеристик;

- каждая частная характеристика может в общем случае стремиться к нулю, бесконечности, или условной единице, характеризуемой непосредственными потребностями человека;

- для представления ТС в ситуации их предельного развития, не связанного с ограничениями по ресурсам, было предложено пользоваться понятием моделей предельного развития - МПР.

Литература:

Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б., О ПСИХОЛОГИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА //Вопросы психологии, № 6, 1956. - с. 37-49 О психологии изобретательского творчества, Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б., 1956 | Официальный Фонд Г.С. Альтшуллера (автора ТРИЗ-РТВ ТРТЛ) | www.altshuller.ru

Корнеев «Алгебра и гармония. На пути к идеальной машине» 1962 АЛГЕБРА И ГАРМОНИЯ (metodolog.ru)

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. - М.: Сов. радио, 1979.- Кибернетика. Г.С. Алтшуллер (rdita.kg)

А.В. Кудрявцев Тонкая структура идеальной модели ТС Тонкая структура идеальной модели ТС

Комментарии

Re: Предельное состояние технических систем. Классы систем и...

Снижается цена. Одна половина ТП - про пользу (получаем выгоду, достигаем цели), другая половина ТП - про цену (несём затраты, получаем проблемы, риски и т.д.). Решение ТП в контексте ИКР = обнуление цены, замена "дорогих" частей ТС на "бесплатные" или хотя бы "дешевые". Цена в разных ситуациях различна и вообще переменчива, поэтому линии развития ТС разнообразны и альтернативны.

Re: Предельное состояние технических систем. Классы систем и...

Ограничения - это наоборот самое важное и существенное для развития ТС. Именно ограничения и цена их решения определяют траектории развития. Предел развития - когда больше не мешает то, "что мешает?", потому что не может помешать в принципе.

Никакого парадокса нет, потому что "вторичный" процесс вторичным не является - это самый главный, первичный процесс ГПФ (рост скорости, мощности, тоннажа и т.д.). Повышение идеальности его не "маскирует", а освобождает от ограничений. Вес, габариты, расходы растут, потому что это не ограничения. Условно говоря, нет никаких проблем добавить железа еще сотню тонн и влить миллион денег. Потому что ограничение не в количестве железа или денег. И фокусироваться на железе и деньгах в этом случае - ложный путь. Этот пример - подтверждение того, что железо и деньги имеют низкую цену, и, устраняя с их помощью реальные ограничения, их выгоднее обменять на увеличение скорости, мощности и тоннажа.

Например с водолазом. Непонятно, почему система жизнеобеспечения обязательно должна быть компактной? А если она будет размером с дом, но на берегу? Потребление энергии туда же - а если она будет мощная как атомный реактор, но эта мощность будет напрямую от солнца? Система обработки сырья с нулевой массой? Да пусть весит как Эверест, если это никак не мешает. Суммируя, предложенные обобщенные параметры МПР - размер, время, сложность управления и энергозатратность - в разных ситуациях могут иметь второй-третий-десятый порядок значимости, и их совершенствование будет вести к несущественным улучшениям, а то и наоборот - к ухудшению главных характеристик.

Идеальный самолет не имеет ограничений по скорости, и совсем необязательно это летающая кабина без крыльев.

Идеальный грузовик не имеет ограничений по тоннажу груза и рельефу маршрута.

Идеальная система жизнеобеспечения не имеет ограничений по условиям окружающей среды.

Идеальный ГОК не имеет ограничений по объемам добычи и переработки.

Идеальный процесс - когда любое желаемое значение полезной функции достигается без ограничений. Ограничений много разных. У разных способов преодоления ограничений разная цена. Чем меньше ограничений и чем ниже цена, тем идеальнее. Предел развития - полное отсутствие ограничений во всем полезном диапазоне ГПФ, нулевая цена, ИКР.

Поэтому в трактовке МПР обобщенными параметрами должны быть ограничения ГПФ, подлежащие обнулению. Различные траектории развития ТС - это различные траектории обнуления тех или иных ограничений. Обобщать ТС в классы на уровне принципа действия нет нужды, если и обобщать, то по схожести ограничений, таким образом результат устранения ограничения в одной ТС можно распространять трансфером технологий на другие ТС с таким же ограничением.